Das große Reppa Münzen-Lexikon

G

213 Beiträge in dieser Lexikon KategorieG (Münzstättenzeichen)

Kennbuchstabe für die Münzstätten Karlsruhe (1871 bis heute), Stettin (1750-1806), Gera (1620-1622), Günzburg/Donau (1771-1779), Graz (1761-1763), Nagy Banja (Römisch-Deutsches Reich und Österreich-Ungarn, 1766-1851), Poitiers (1539-1778) und Genf (auf französischen Münzen 1799-1805).

Gabella

Groschenmünze aus dem 16. Jh. zu einem halben Bianco, der in der päpstlichen Münzstätte zu Bologna geprägt wurde. Der Haupttyp zeigt das Wappenschild oder das Brustbild des Papstes auf der Vs. und den Löwen von Bologna auf der Rs.

Gabellone

Päpstliche Silbermünze zu 4 Giuli aus der Münzstätte Bologna. Sie wurde um die Jahrhundertwende des 16./17. Jh.s als das Sechsfache der Gabella geprägt.

Gajah

Benennung für kleine aus Zinn gegossene Plastiken in Form von Elefanten, die im 18./19. Jh. auf der malaiischen Halbinsel und in Sumatra als Geld benutzt wurden. Der Name stammt aus dem Malaiischen und bedeutet Elefant.

Galerus

Pelzmütze römischer Priester in Form einer Mitra, hergestellt aus der Haut eines geopferten Tieres. Der Galerus ist eine Sonderform des Albogalerus.

Galle Andre

Französischer Medailleur und Kupferstecher, der als Chronist der napoleonischen Zeit in Frankreich gilt. Diesen Ruf erwarb er sich durch zahlreiche Ereignismedaillen, z.B. auf die Krönung Napoleons, die Eroberung Ägyptens und Algeriens, die Überführung der Gebeine Napoleons u.a. Darüber hinaus schuf ereine Reihe großartiger Porträtmedaillen, z.B. auf den Münztechniker Matthew Boulton und seinen Partner James Watt, den Erfinder der Dampfmaschine. Von ihm stammt auch die Kreation des 500-...

Galvanoplastisches Verfahren

Veraltetes Verfahren zur Herstellung von Münzkopien und Medaillen. Mit Graphit bestrichene Negativseiten (Abdrücke) beider Münzseiten werden in ein galvanisches Bad gelegt. Die Anode wird an Kupfer oder Silber befestigt, das sich unter Stromzufuhr auf der gegenüberliegenden Kathode in festen Deckenauf die Negative niederschlägt. Die beiden so behandelten Seiten werden ausgegossen, glattgeschliffen und aneinander gelötet. So hergestellte Galvanos können versilbe...

Gambar

Bezeichnung für Zahlungsmittel, die als Zinnbarren in Form verschiedener Tierfiguren in den malaiischen Staaten Kedah und Perak umliefen. Sie waren in Gestalt von Elefanten, Fischen, Kampfhähnen, Krokodilen oder Schildkröten gegossen. Je nach Tierart haben die Barren verschiedene Gewichte und Größen.

Gatteaux

1. Nicolas-Marie Gatteaux (1757-1831) war ab 1773 an der Medaillen-Münze in Paris beschäftigt. Neben Stempelschnitten für Münzen, Jetons, Assignaten u.a. schuf er ca. 300 Medaillen auf die wichtigsten Ereignisse der Zeit.

Medaille von Nicolas-Marie Gatteaux auf den Flug des „Le Lesseles“-Ballons

2. Sein Sohn Jacques-Edouard (1788-1881) war ebenfalls an der Pariser Münze beschäftigt. Neben seiner bildhauerischen Tätigkeit war er als Medailleur genauso pro...

Gau

Bezeichnung von Muschelgeld, das auf Inseln des Karolinen-Archipels im Umlauf war. Das Material bilden die weißen, rötlichen und gelblich-rötlichen Schalen der Spondylusmuschel. Die rund geschliffenen und in der Mitte durchbohrten Scheibchen mit einem Durchmesser von 10 bis 22mm wurden der Größe nach auf Schnüre aufgefädelt. Die Scheibchen vergrößerten sich in Richtung der Mitte der Geldschnur. Dort platzierten die Yap-Insulaner (West-Karolinen), d...

Gaudiebchen

Volkstümliche Bezeichnung für die dünnen Magermännchen aus Groningen, die am Niederrhein vier Heller galten.

Gaul, Frantz

Österreichischer Stempelschneider, der um die Mitte des 19. Jh.s eine große Anzahl von Münzstempeln zu österreichischen und ungarischen Prägungen schuf, u.a. die ungarischen Dukaten von 1857 bis 1859. Seit 1866 war er Direktor der Graveur-Akademie zu Wien.

Gaumünzen

Bezeichnung für die Nomenmünzen, die im 1. und 2. Jh. v. Chr. unter den römischen Kaisern in etwa 50 Gauen in Ägypten geschlagen wurden.

Gazetta

Volkstümliche Bezeichnung einer venezianischen Billonmünze des 17./18. Jh.s, die in den Besitzungen Venedigs im östlichen Mittelmeerraum umlief. Die Vs. zeigt den hl. Markus bzw. den Markuslöwen mit dem knienden Dogen, die Rs. Christus. Nach Schrötter entstand der Name nach dem Preis (1 Gazetta) für die erste Zeitung Venedigs.

Gebel, Matthes

Deutscher Medailleur der Renaissance, der als bedeutendster Vertreter der von der Goldschmiedekunst beeinflussten Nürnberger Schule gilt. Obwohl nur ein Dutzend Medaillen mit der Signatur MG bekannt sind, gilt er als einer der produktivsten Medailleure seiner Zeit. Nach heutigem Forschungsstand werden ihm ca. 350 Medaillen und Schaumünzen zugeschrieben, in der Regel kleinformatige Silberstücke. Der Künstler hat neben einigen Porträts von Fürsten vorwiegend Patrizier seiner Heimatstadt Nür...

Geburtstagsmünzen

Dazu zählen Münzen, die aus Anlass des Geburtstags von Herrschern schon seit der römischen Kaiserzeit ausgegeben wurden, z.B. auf Geburtstage der Kaiser Maximian (286-310) und Konstantin der Große (307-337). Im Deutschen Kaiserreich wurden im Jahr 1911 2-, 3- und 5-Mark-Stücke auf den 90. Geburtstag des Prinzregenten Luitpold von Bayern ausgegeben, die als offizielle Zahlungsmittel galten. Auch auf Geburtstage berühmter Persönlichkeiten geprägte Gedenkm&u...

Gedenkmünzen

Sonderprägungen, die auf ihrem Gepräge in Schrift und Bild auf wichtige Ereignisse eingehen oder bedeutende Persönlichkeiten zeigen. Häufig gedenken sie der Geburts- oder Todestage von Musikern, Erfindern, Wissenschaftlern, Schriftstellern usw. oder politischer Ereignisse. Früher wurden sie Denk- oder Jubiläumsmünzen genannt.

Gefangenenlagergeld

Kriegsgefangenen Lagergeld, Lagergeld

Bezeichnung für Leder-, Papier- und Münzgeld, das in Gefangenenlagern während oder nach dem Krieg an die Kriegsgefangenen ausgegeben wurde. Es diente dem Geldverkehr der Gefangenen untereinander sowie als Zahlungsmittel für die Kantine. Nach Rittmann wurde solches Notgeld schon seit dem Siebenjährigen Krieg (1756-1763) benutzt, am häufigsten wohl während des 1. Weltkrieges (1914-1918). Der Sinn dieses Gefangenenlagergeldes liegt darin, ebenso wie bei ...

Gefütterte Münzen

Münzen, deren Kern aus einem minderwertigeren Material besteht als die Oberfläche, die meist eine Edelmetallmünze vortäuscht. Schon in der Antike wurden "scheinbare" Gold- und Silbermünzen mit Kupfer und Bronze gefüttert. Bronzemünzen hatten bisweilen einen Eisenkern. Bei diesen lateinisch als subaerat bezeichneten Münzen konnte es sich sowohl um Fälschungen als auch um offizielle Ausgaben handeln. Man nimmt an, dass die zur römischen Republikzeit hergestellten Serrati an den Rändern ...

Gegenstempel

Kontermarke

Kleine Zeichen, die mittels Stempel oder Punzen auf Münzen aufgebracht wurden. Damit wurden meist Münzen gegengestempelt (kontermarkiert), um ihnen einen (neuen) Wert zu verleihen oder sie entweder für den Umlauf zuzulassen bzw. auszuscheiden. Dazu wurden kleinere Stempel verwendet als bei der Überprägung, die (nahezu) das gesamte ursprüngliche Münzbild verdeckt. Die einfache Gegenstempelung konnte mittels eines Schlagstempels und eines Hammers einseitig eingeschlagen werden, ...

Gegossene Münzen

Ausdruck zur Bezeichnung von Münzen, die nicht durch Prägung, sondern im Gussverfahren hergestellt wurden. Dabei wurde das flüssige Metall in eine Form oder Doppelform aus Ton, Formsand, Stein oder Gips gegossen. Das Gussverfahren wurde schon in vormünzlicher Zeit zur Herstellung von Zahlungsmitteln (Gerätegeld und Barren) genutzt. Die frühen chinesischen Münzen waren wohl die ersten gegossenen Münzen weltweit, in Europa wurde das Gussverfahren für di...

Gehelmter Rijksdaalder

Volkstümliche Bezeichnung für Talermünzen, die als Vorbild des niederländischen Rijksdaalders gelten. Sie zeigen auf der Vs. das Hüftbild eines geharnischten Ritters mit Schwert, auf ihrer Rs. den Provinzialschild. Während des Befreiungskampfes der Niederlande wurde die Münze von 1583 bis 1603 von sechs der sieben zusammengeschlossenen nördlichen Provinzen (Ausnahme: Groningen) in Anlehnung an den Prinzendaalder geprägt.

Gehenkelte Münzen

Bezeichnung für Münzen mit einer Öse (Henkel), die zur Befestigung eines Kettchens an der Münze angelötet wurde, um sie als Schmuck oder Amulett zu tragen. Damit waren die Münzen weitgehend entwertet. Zur Reaktivierung der Münze als Sammlungsstück musste die Öse entfernt werden. Die dabei zurückbleibenden Henkelspuren vermindern den Wert der Münze und sind nicht mehr zu beseitigen.

Geknitterte Münzen

Numismatische Bezeichnung für meist große Münzen aus dünnem Edelmetall, die aufgrund ihrer geringen Stabilität Knitterfalten aufweisen. Besonders häufig treten solche Falten bei einigen dünnen Brakteaten des Mittelalters auf. Auch Goldmünzen wie Rosenobel oder Schiffsnobel weisen Knickspuren auf, die wohl durch Biegen des Materials zu Prüfzwecken entstanden sind.

Geld

Die Frage nach der Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Geldes wurde im Laufe der Geschichte, je nach Entwicklungsstand der Geldwirtschaft und der damit verbundenen Probleme, verschieden beantwortet. Das Geld ist mit der Entwicklung des Tauschverkehrs entstanden und teilt den einseitigen Akt des Naturaltauschs in zwei Akte: den des Kaufs und den des Verkaufs. Damit erleichtert es den Wirtschaftsverkehr zweier Wirtschaftssubjekte untereinander. Der Zeitpunkt der Entstehung des Geldes ist un...

Geldersatz

Sammelausdruck für Zahlungsmittel, die als Ersatz für das Geld nur beschränkt verwertbar sind. Dabei handelt es sich vor allen Dingen um Marken und Token. Es gab sie in Form von Belagerungsmünzen oder Notgeld zu Zeiten akuten Geldmangels oder als Gefangenenlager- oder Ghettogeld in ausgegrenzten Teilgemeinschaften. Frühe Papiergeldausgaben – zu Zeiten, als das Papiergeld noch keine weite Verbreitung fand – wurden auch als Geldersatz angesehen. Auch Automatenmarken und Inhaberaktien (Akt...

Geldgeschichte

Wissenschaft von der geschichtlichen Entwicklung des Geldes als Zahlungsmittel, der prämonetären Formen des Geldes, der Münzen und des Buch- und Papiergelds. Als Teilgebiet der Wirtschaftsgeschichte liefert sie wichtige Daten über Güter- und Geldströme, Handelsbilanzen usw. Die Geldgeschichte berührt eine ganze Reihe von angrenzenden historischen Wissenschaften, wie z.B. die Politik- (Münzpolitik), Rechts- (Münzrecht), Technik- (Prägetechnik) und Kunstgeschichte (Münzbild).

Geldkrisen

Seit jeher ist die Geschichte des Geldes mit einem langsamen Verfall des Geldwertes (schleichende Inflation) verbunden, zu Zeiten der Metallwährungen in Form einer allmählichen, meist unmerklichen stufenweisen Verminderung des Edelmetallgehalts der Münzen. Zeitweise hat sich diese Entwicklung zu einer galoppierenden Inflation beschleunigt, wie z.B. im österreichischen und süddeutschen Raum zur Zeit der Schinderlinge, im deutschen Raum zur Kipper- und Wipperzeit, in Preußen, Sachsen und Pol...

Geldtheorie

Geldtheorien gibt es schon seit der Antike, als Aristoteles den wesentlichen Grundgedanken des Geldes als Tauschwert aufzeigte. Als im Mittelalter die Fragen nach der Berechtigung des Zinses auftauchten, beriefen sich die Scholastiker bei der Beurteilung des Zinses als Wucher auf die Bibel und, vor allem in Gestalt Thomas von Aquins, auf Aristoteles. Überhaupt scheint sich die Entstehung von Geldtheorien immer an aktuellen politischen oder sozialen Problemen zu orientieren, die im Zusammenhang ...

Geldwerttheorie

Nominalismus

Die Wirtschaftswissenschaftler und Staatsrechtler versuchen schon seit jeher, den Wert des Geldes zu erklären. So entstand eine Anzahl von Theorien, deren Elemente auch untereinander kombiniert wurden: 1. Die Produktionskostentheorie geht davon aus, dass die Produktionskosten des als Geld benutzten Edelmetalls den Geldwert bestimmen. Da der Geldwert also in Abhängigkeit zum Metallwert steht, wird für diese Theorien, vor allem für die frühen Ansätze, auch manchmal der Begr...

Geldzeichen

Sammelbegriff für prämonetäre Geldformen (Naturalgeld), Münzen und Papiergeld.

Gelegenheitsmünzen

1. Ereignismünzen und -medaillen, die im Gegensatz zu Personenmedaillen auf bestimmte Ereignisse geprägt wurden, bei denen der Anlass und nicht die Person im Mittelpunkt stehen. So z.B. bei Einweihungen von Bauten, Kanälen, Eisenbahnlinien oder bei Erstfahrten und -flügen. Dazu zählen auch Geschichtsmünzen, z.B. auf die Reformation, oder Gedenkmünzen.

2. Die numismatische Literatur bezeichnet auch eine besondere Kategorie königlich-salischer Münzprägungen als Gelegenheitsmünzen. Sie s...

Gelochte Münzen

Aus verschiedenen Gründen nachträglich angebrachte Lochung bei Münzen, im Gegensatz zu Lochmünzen. Die Lochung kann am Münzrand vorgenommen worden sein, um die Münze als Schmuck oder Amulett zu tragen, oder zur betrügerischen Entnahme von Edelmetall angebohrt worden sein( Beschneidung). Auch wenn die Löcher hinterher wieder gestopft( gestopftes Loch) wurden, ist die Münze dadurch stark entwertet. Von offizieller Seite wurden manchmal Löcher ausgestanzt, um gefälschte Münzen zu entwer...

Gemauerter Wappenschild

Im Gegensatz zum geschindelten Wappenschild Bezeichnung für einen Wappenschild, dessen Teilungslinien enger zusammenstehen als die Spaltungslinien, so dass sich das Bild einer Mauer (aus Backsteinen) ergibt.

Gemeinschaftsmünzen

Sammelbezeichnung für Münzen, die von mehreren Münzherren gemeinschaftlich ausgegeben wurden. Im weiteren Sinn versteht man darunter Münzen, die nach einem gemeinsamen Münzfuß geprägt sind. Die nach dem Konstanzer Vertrag von 1240 geprägten Bodenseebrakteaten tragen beispielsweise als Zeichen des gemeinsamen Münzfußes Vierecke und Kreuze. Gemeinschaftsmünzen im engeren Sinn zeigen ein gemeinschaftliches Gepräge, auf dem auch die Namen und Wappen der betreffenden Vertragspartner zu se...

Gemmen

Münzverwandte (paramonetäre) Formen in Bezug auf Gravurtechnik, Ähnlichkeit der verwendeten Instrumente und (teilweise) Thematik. Die Gemmen sind wie der Münzstempel seitenverkehrt gearbeitet. Bei den Griechen galten die Gemmenschneider als gleichrangig mit den großen Meistern der Kunst, wie die Signaturen und literarischen Nachrichten nahe legen. Die Römer sahen die Gemmen als Edelsteine schlechthin an. In unserem Sprachgebrauch bezeichnet der Ausdruck die bildver...

Genealogie

Historische Hilfswissenschaft als Lehre von der Verwandtschaft der (geschichtlich bedeutenden) Geschlechter. Für die Numismatik ist sie in Bezug auf Geschlechter und Familien, die das Münzrecht ausgeübt haben, von Bedeutung. Genealogische Taschenbücher bieten dazu wertvolle Informationen, für Deutschland bieten die "Gothaischen Genealogischen Taschenbücher", seit 1951 das "Genealogische Handbuch des Adels", eine nützliche Hilfe. Auch durch Archiv-Dokumente in F...

Genevoise

Bezeichnung für die Münzeinheit der Genfer Republik (1794-1798), die 1794 im Dezimalsystem zu 100 Centimes = 10 Décimes eingeführt wurde. Die Vs. der Silbermünze zeigt eine weibliche Gestalt mit der Mauerkrone auf dem Kopf n.l., im Abschnitt EGALITE, LIBERTE, INDEPENDENCE (Gleichheit, Freiheit, Unabhängigkeit), Umschrift REPUBLIQUE GENEVOISE. Die Rs. zeigt die Schrift PRIX DU TRAVAIL (Preis der Arbeit) zwischen zwei Ähren, darunter L'AN III DE L'EGALITE (Jahr...

Genius

Römischer Schutzgeist, der den Geist eines menschlichen Einzelwesens oder einer Gemeinschaft begleitet bzw. einen Ort beschützt. Seit Nero (54-68 v. Chr.) kommt der Genius als halbnackter oder ganz unbekleideter Jüngling auf Geprägen der römischen Kaiserzeit bis in die konstantinische Zeit im 4. Jh. v. Chr. vor. Eine nähere Bestimmung erfährt er erst durch eine Beifügung (im Genitiv) als Schutzgeist des Augustus (Genius Augusti), des Cäsaren (Caesaris), des Herrschers (imperatoris), des...

Genovino

1. Goldmünze aus Genua, die schon 1149 durch ein Edikt beschlossen, aber erst über ein Jh. Später ausgeprägt wurde. Ihre Vs. Zeigt ein Kastell, die Rs. Ein Kreuz, in der Umschrift CONRADUS. Der Typ des Genovino blieb ebenso beständig wie der des Fiorino von Florenz und des Zecchino von Venedig, fand aber nicht die weite Verbreitung wie die florentinischen (Florene, Goldgulden) und venezianischen (Dukaten) Goldmünzen. Seit dem Dogen Simone Boccanegra (1339-1344 und 1356-1363) sind die undat...

Geographische Personifikation

Abgesehen von einigen Personifikationen von Flussgöttern, Nymphen und Tychen auf griechischen Münzen setzt die Personifikation von Orten eigentlich erst auf Münzen Roms ein. Die bekannteste geographische Personifikation der Antike ist wohl die behelmte Roma, die über Jahrhunderte auf römischen Münzen der Republik- und Kaiserzeit dargestellt wurde. Die Vorliebe der Römer für Personifikationen zeigt sich schon auf Geprägen der Republikzeit, z.B. bei Münzen mit Darstellungen der Italia, M...

Georg d'or

Bezeichnung der hannoverschen Pistolen, die seit 1758 unter den Kurfürsten (seit 1814 Königen) von Hannover geprägt wurden. Diese waren in Personalunion auch Könige von Großbritannien. Georg II. (1727-1760) ließ 1758 nur geringe Stückzahlen mit einem Goldgehalt von 6,05 g herausgeben, ebenso Georg III. (1760-1820). Seit den Jahren 1813/14 verschlechterte sich der Goldgehalt auf 5,95 g. Dadurch konnte das Königreich Hannover zu Lasten anderer deutscher S...

George Noble

Sehr seltene englische Goldmünze aus der Regierungszeit Heinrichs (Henrys) VIII. (1509-1547). Der englische König ließ sie in seiner zweiten Münzperiode (1526-1544) prägen, erstmals vermutlich im Jahr 1530. Der Typ zeigt auf der Vs. ein Schiff mit der Tudor-Rose, auf der Rs. den hl. Georg, der hoch zu Ross den Drachen mit einer Lanze tötet. Es gibt ein Einfach- und ein Halbstück, beide als Unikate, die eine leicht abgewandelte Variante des Typs zeigen.

Georgstaler

Sammelbezeichnung für Taler und Medaillen in Talergröße, welche die Darstellung des St. Georg, meist hoch zu Ross im Kampf mit dem Drachen, zeigen. Da der Heilige als Patron der Reiter und Pferde, Ritter, Soldaten und Wanderer zu den 14 Nothelfern zählte, waren solche Taler zur Verwendung als Amulette sehr beliebt, besonders seit dem 14. Jh.

Zu den meistgefragten Amulettmünzen gehörten die Mansfelder Georgstaler aus den Jahren 1521 bis 1523, die auf der Satteldecke des Pferdes den Spruch O...

Gepolijste Stempel

Niederländische Bezeichnung für den Erhaltungsgrad „Polierte Platte (PP)“.

Gepräge

Bezeichnung für das Münzbild, die Aufschrift (Legende) und den Rand der Münze. Im weiteren Sinn wird der Ausdruck auch oft in der Bedeutung "Münze" verwendet.

Gerätegeld

Sammelbegriff für vormünzliche (prämonetäre) Zahlungsmittel, die in Form von Äxten, Beilen, Messern, Hacken, Spaten, Angelhaken, Wurf-, Pfeil- oder Lanzenspitzen aus Metall hergestellt wurden. Da nicht jedermann solche Geräte schmieden konnte, bedurfte es einer Arbeitsteilung. Deshalb stellt das Gerätegeld eine höhere Stufe als das Naturalgeld dar. Die Geräte und Waffen dienten wohl zunächst als Gebrauchsgegenstände wie auch als Wertmesser für den Tausch. Dabei hingen die Formen...

Gerätemünzen

Bezeichnung für Bronzegeld, das in der Tschou-Dynastie vom 11. bis zum späten 3. Jh. v. Chr. in China in Gebrauch war. Der Begriff bildete sich, weil die Gerätemünzen eine Zwitterform zwischen Geräte- und Münzgeld darstellen. Es handelt sich um Spaten- und Messermünzen, von den Chinesen Bù und Dao genannt. Sie geben ein anschauliches Beispiel für die Entwicklung vom traditionellen Gerätegeld zum standardisierten Geld, die schließlich in die Herstellung von Rundmünzen mündete. Urspr

Gerauteter Wappenschild

Begriff aus der Heraldik für einen Wappenschild, der durch mehrere gleich große Rauten in zwei Tinkturen (Farbe und Metall) gemustert ist. Diese Rhomben können waagerecht (schräg) oder senkrecht (pfahlweise) stehen.

German silver

Englischsprachige Bezeichnung eines Münzwerkstoffs, der hierzulande als Neusilber bezeichnet wird. Trotz des Namens enthält die Metall-Legierung kein Silber, es handelt sich vielmehr um eine Kupfer-Nickel-Zink-Legierung, die gewöhnlich 55-60% Kupfer (Cu), 18% Nickel (Ni) und 22-27% Zink (Zn) enthält. Das anfänglich hellgelbe Aussehen der Legierung verändert sich bald zu einer stumpfen, weißen Farbe, die mit einem gelben Stich versehen sein kann. Eine besondere...

Gersh

Silbermünze des Königreichs Abessinien (Äthiopien), die 1889 von König Menelik II. zunächst im Wert auf 1/20 Birr (Talari), dann 1903 per Dekret auf 1/16 Birr gesetzt wurde. Es gab auch Teilstücke aus Kupfer und silberne Mehrfachstücke. Der Gersh wurde bis zur Einführung der Dezimalwährung geprägt und war bis zur Währungsreform unter Haile Selassie (1930-1936, 1941-1974) am 23. Juli 1945 im Umlauf. Siehe auch Ghirsh.

Geschachtes Wappenfeld

Bezeichnung aus der Heraldik für einen Wappenschild, der durch Spaltungs- und Teilungslinien in mindestens 12 oder mehr gleich große Quadrate unterteilt ist. Ein solcher Schild weist zwei oder mehrere heraldische Farben( Tinkturen) auf.

Geschenkmünzen

Dabei handelt es sich um Donativprägungen, die zu besonderen Gelegenheiten verschenkt wurden, wie z.B. die Mehrfach-Dukaten, die preußische Städte zu den Krönungsfeierlichkeiten an den polnischen König verschenkten. Auch die Auswurfmünzen, die bei festlichen Gelegenheiten unter die Leute geworfen wurden, zählen dazu. Schließlich wurden auch besondere Leistungen mit Geschenkmünzen honoriert, dazu zählen auch die Prämien- und Preismedaillen. Die meisten dieser Prägungen sind eigentlich...

Geschichtsmünzen

Veralteter Ausdruck für Gedenkmünzen, die zur Erinnerung an geschichtliche Ereignisse geprägt wurden, u.a. auf Jubiläumsfeiern von Städtegründungen, auf gewonnene Kriege, Schlachten oder Friedensschlüsse. Hierzulande zählen die bayerischen Geschichtstaler zu den bekanntesten Geschichtsmünzen.

Geschichtstaler

Bezeichnung für eine Reihe von bayerischen Gedenkmünzen in Form von Konventionstalern (1825-1837) und Doppel-Vereinstalern (1837-1856), die die bayerischen Könige Ludwig I. (1825-1848) und sein Nachfolger Maximilian II. (1848-1864) prägen ließen. Die Anlässe sind zum Teil von historischer Bedeutung, wie z.B. die Gedenktaler zur Stiftung des Ludwigs- und des Theresienordens (1827), zur Verlegung der Ludwig-Maximilian-Hochschule von Landshut nach München (1826), der Krönung Prinz Ottos von...

Geschindelter Wappenschild

Im Gegensatz zum gemauerten Wappenschild stehen beim geschindelten die senkrechten Spaltungslinien( gespaltener W.) enger zusammen als die waagerechten Teilungslinien( geteilter W.).

Geschreckte Münzen

Veralteter Ausdruck für einen Prägefehler (Schrötlingsriss); heute wird der Ausdruck gesprungene Münzen verwendet.

Gespaltener Wappenschild

Bezeichnung für einen Wappenschild, der durch eine senkrechte Linie in zwei genau gleich große Felder eingeteilt ist, im Gegensatz zum geteilten Wappenschild. Die Anzahl von Mehrfachspaltungen müssen, ebenso wie Mehrfachteilungen, in der Blasonierung angegeben sein.

Gessner, Hans Jakob

Der Schweizer Medailleur und Stempelschneider war seit 1706 Münzmeister an der Münze in Zürich. Er arbeitete jedoch auch für Bern und Uri. In Zürich schuf er eine Reihe von Münzen und Medaillen. Dazu gehört ebenso die Zürcher Talermünze von 1727, die auf der Rs. die Stadtansicht mit der Limmat zeigt. Sie ist mit den Initialen HIG signiert, ebenso wie die Gedenkmünzen von 1719 zum 200. Jahrestag der Reformation mit der Büste von Huldrych Zwingli (1484-1531).

Me...

Gessnertaler

Seltene und berühmte Zürcher Talermünze, die der Schweizer Maler und Dichter Salomon Gessner (1730-1788) im Jahr 1773 für seine Heimatstadt entworfen haben soll. Aufgrund eines Stempelbruchs wurden nur wenige Exemplare geprägt. Ihr Münzbild zeigt auf der Vs. den Stadtschild mit Löwen, auf der Rs. ein Schwert und Blumen.

Gestopftes Loch

Bezeichnung für eine Manipulation an Münzen und Medaillen, die zuvor zum Tragen als Schmuck mit einem Loch versehen wurden. Um diesen sehr wertmindernden Makel zu beseitigen, werden die betreffenden Löcher wieder gestopft. Aber auch noch so fachmännisch ausgeführte Restaurationen wirken sich wertmindernd aus und sind vom geübten Numismatiker erkennbar. Bei der Veräußerung solcher Stücke in Auktionskatalogen und in seriösen Verkaufs- und Lagerlis...

Geteilter Wappenschild

Im Unterschied zum gespaltenen Wappenschild wird Schild beim geteilten Wappenschild durch eine waagerechte Teilungslinie in zwei ungefähr gleich große Felder unterteilt.

Gevierter Wappenschild

Eine Kombination aus gespaltenem und geteiltem Wappenschild mit mindestens zwei heraldischen Farben. Der Schild muss durch eine Spaltungslinie und eine Teilungslinie so quadriert werden, dass die beiden oberen Felder genau gleich groß sind; dasselbe Größenverhältnis gilt auch für die beiden unteren Felder. Die oberen müssen ungefähr gleich groß sein wie die unteren Felder. Die Blasonierung beginnt im oberen Feld (heraldisch) rechts.

Gewichtsstücke

Für antike Münzen siehe unter Exagium, für mittelalterliche Prägungen unter Münzgewichte.

Ghettogeld

Bezeichnung für das Geld, das die Selbstverwaltung während des 2. Weltkriegs in den jüdischen Ghettos im nordböhmischen Theresienstadt (heute Terez'n) und im polnischen Litzmannstadt (heute Lodz) ausgab. In Theresienstadt wurde Papiergeld in Nominalen zwischen 1 und 100 Kronen, in Litzmannstadt Papiergeld zu 0,50, 1, 2, 5, 10, 20 und 50 Mark sowie Münzgeld zu 10 Pfennig, 5, 10 und 20 Mark aus Aluminium und Aluminium-Magnesium ausgegeben. Vor allem das Ghetto Theresienstadt hatte eine D...

Ghirsh

Auch Ghersh, Gersh oder Qirsh bezeichnet die Münzeinheit (Groschen) in einigen arabischen Ländern. Bis 1916 galt in Ägypten 1 Ghirsh (Qirsh) = 40 Para, seit 1916 gilt 1 Ägyptisches Pfund = 100 Ghirsh = 1000 Millièmes. Nach dem Ende des anglo-ägyptischen Kondominiums über den Sudan wurde 1957 das dort geltende Ägyptische vom Sudanesischen Pfund abgelöst. Bis 1992 galten 100 Ghirsh ein Pfund. In Syrien gilt 1 Ghirsh = 10 Millièmes, 1 Syrisches Pfund (Livre Syrienne) = 100 Ghirsh. Im Liba...

Ghurush

auch Kurush oder Qurush, bezeichnen türkische Silbermünzen in Talergröße, die Sultan Suleyman II. im Jahr 1687 im Osmanischen Reich einführte. Die Bezeichnung leitet sich von Grossus (Groschen) ab, obwohl die Münze sowohl in Größe als auch hinsichtlich Gewicht den Groschen bei weitem übertraf und eher den europäischen Silbermünzen nachempfunden war, die als Piaster im Osmanischen Reich zirkulierten. Deshalb wird der Ghurush auch zu den Pi...

Gigliato

1. Silbergroschen, der unter Karl (Carlo) II. von Anjou (1285-1309) als Carlino im Königreich Neapel im Jahr 1303 eingeführt wurde. Der Name dieses Grosso geht auf die Darstellung der Lilien (ital.: giglio) um das Kreuz auf der Rs. zurück, die Vs. zeigt den König sitzend. Seit Robert dem Weisen (1309-1343) verbreitete sich der Gigliato im Laufe des 14. Jh.s in der Ägäis, im burgundischen Königreich Arelat und in Ungarn. Für das weite Umlaufgebiet der Münze sorgten vor allem Beischläge ...

Gigot

Brabanter Kupfermünze, die zuerst in Antwerpen und Brügge im ausgehenden 16. Jh. herausgegeben wurde. Sie breitete sich im frühen 17. Jh. über die südlichen Niederlande aus und wurde auch in einigen angrenzenden Gebieten beigeschlagen. Volkstümlich wurde sie in Flandern als Negenmanneke bezeichnet.

Gildenzeichen

Kein Geld, sondern Marken, die ihre Träger als Mitglieder von Gilden oder Zünften auswiesen. Die häufig prächtig verzierten Legitimationsmarken wurden im Auftrag der Gilden im Spätmittelalter in Frankreich, den Niederlanden, Süddeutschland und der Schweiz für die verschiedenen Handwerke ausgegeben. Neben den bekannten Handwerkerzünften gab es auch Zusammenschlüsse von Händlern (Hanse), Bauern und religiös motivierte Gilden, die karitative un...

Giorgino

Kleine Groschenmünze aus Billon, die Alfonso II. d'Este (1559-1597) im Herzogtum Ferrara einführte. Der Name geht auf die Darstellung des St. Georg auf der Rs. zurück. Unter Herzog Cesare d'Este (1598-1628) wurde der Grosso auch in Modena mit dem Bild des St. Geminianus eingeführt. Die Giorgini hielten sich bis ins 18. Jh.

Giovannino

Genueser Halbgroschen aus dem ausgehenden 17. Jh. im Wert von 5 Soldi. Der Name ist eine Verkleinerungsform von Giovanni, nach der Darstellung Johannes (ital. Giovanni) des Täufers auf der Rs. der Münze.

Gips

Das Material Gips (Kalziumsulfat) wurde zu Abformungen seltener Münzen für Ausstellungszwecke oder für die fotografische Wiedergabe verwendet. Besonders wenn es nicht auf die letzten Feinheiten der Wiedergabe ankam, z.B. auf Münztafeln und in Katalogen, wurde die Fotografie der Gipsabdrücke der technisch schwierigeren Wiedergabe der Münze selbst vorgezogen. Sie ermöglichen die reflexfreie Fotografie von Vorder- und Rückseiten nebeneinander. Aus Gips stellen die Künstler auch das Modell ...

Giro

Bezeichnung für bargeldlosen Zahlungsverkehr mittels Überschreibung (Gut-, Lastschrift) eines Betrages (Bank-, Giral- oder Buchgeld) von einem Konto auf ein anderes Konto. Der Überweisungsauftrag wird schriftlich erteilt. Der Transaktion liegt ein Vertrag zwischen Bankier und Bankkunden zugrunde, der auf gegenseitigem Vertrauen basiert, deshalb können auch Überziehungskredite eingeräumt werden. Der Giroverkehr erlaubt bequeme und zeitsparende finanzielle Transaktionen, ohne umständliches ...

Girobank

Im Laufe des frühen 17. Jh.s entstanden nach dem Vorbild der Taula de Cambi in den Städten des Königreichs Aragon (Barcelona 1401, Valencia 1408) und den venezianischen banchi di scritta in den großen Handelszentren Europas die ersten städtischen Wechsel- oder Girobanken Europas: in Venedig (Banco della Piazza di Rialto, Banco Giro), Amsterdam (Wisselbank), Hamburg (Hamburger Bank), Nürnberg (Banco Publico), andere Städte folgten.

Giulio

Silberner Grosso des Kirchenstaats, nach Papst Julius II. (1503-1513) benannt, der die Groschenmünze zu 10 Baiocchi im Jahr 1508 mit einem Gewicht von 3,86 g einführte. Die Münzbilder zeigen av. Die päpstlichen Büsten oder Wappen, rv. Die Apostel Petrus und Paulus. Sein Nachfolger Leo X. (1513-1521) ließ einen Giulio (auch Leone) schlagen, der den knienden Papst zeigt, der Petrus ein Modell der Basilika St. Petri überreicht. Der Anlass ist wohl der Tod des mit dem Wiederaufbau der St. Pet...

Giustina

Bezeichnung verschiedener venezianischer Silbermünzen, die auf der Rs. das Bild der heiligen Giustina (Iustina) mit der lat. Umschrift MEMOR ERO TVI IUSTINA VIRGO (Ich werde mich an dich erinnern, Jungfrau Justina) zeigen. Der Doge Niccolo da Ponte (1578-1585) führte einen (schweren) Scudo zu 8 Lira ein, der die Heilige vor dem venezianischen Löwen zeigt. Diese "Giustina maggiore" zeigt im Abschnitt den Wert "160" in Soldi. Der nachfolgende Doge Pasquale (Pachalis) Cicogna (1585-1...

Glashandelsperlen

Vormünzliches Geld, das bei den Naturvölkern Westafrikas als Zahlungsmittel (neben anderen) fungierte, aber dort nicht hergestellt wurde. Funde früher Stücke deuten darauf hin, dass schon die alten Ägypter und Phönizier aus farbigem Glas Perlen hergestellt haben, um sie als kostbare Tauschware bei den Naturvölkern Afrikas zu verwenden. Später wurden in europäischen Manufakturen, z.B. in Amsterdam, Venedig und Gablonz, bestimmte Glasperlen zu Handelszw...

Glasmünzen

Aufgrund seiner Zerbrechlichkeit und der Schwierigkeit für Reproduktionsverfahren ist Glas als Material zur Herstellung von Münzen ungeeignet. In der älteren Literatur werden gelegentlich Glasmünzen erwähnt, dabei handelt es sich wohl um frühislamische Münzgewichte arabischer Dynastien, vor allem der Fatimiden aus dem ägyptischen und syrischen Raum. Ihre Ähnlichkeit mit Münzen hinsichtlich Aussehen führte wohl zur Deutung als Münzen. G...

Glaubenstaler

Sammelbezeichnung für eine Reihe von Talermünzen Herzog Ernsts des Frommen von Sachsen-Gotha (1640-1675) mit religiösen Darstellungen und Aufschriften. Nach eigenen Entwürfen ließ der Herzog von 1668 bis 1672 den Katechismustaler, Hochzeitstaler (mit Brautpaar), Tauftaler (mit der Taufe Christi), Seligkeitstaler) und den Sterbetaler (mit Herz und Totenkopf) prägen.

Glaukes

Bezeichnung der antiken silbernen Tetradrachmen von Athen, benannt nach der Rückseitendarstellung, der Eule (griech. Glaux). Die Glaukes waren wohl das wichtigste Nominal der Eulen von Athen. Die erste Ausprägung der Glaukes fällt in die Zeit der endenden Tyrannis und der beginnenden Demokratie (um 510 v. Chr.). Die Finanzierung des Flottenausbaus wurde durch die Erschließung neuer Silberminen in Laurion finanziert. Nach Abwehr der Perser und dem Wiederaufbau der Stadt bl&u...

Glockengeld

Gonga

Auch Gonggeld, ist ein vormünzliches Zahlungsmittel in Form von Glocken oder ähnlichen Klanggeräten aus verschiedenen Erdteilen. In China (spätes 2./frühes 1. Jh. v. Chr.), Borneo und Teilen Indiens liefen so geformte Zahlungsmittel ebenso um wie in Afrika. In Zentralafrika waren besonders tragbare eiserne Doppelglocken verbreitet, die im nördlichen Kongo Gonga oder Gunga genannt wurden. Sie wurden als Brautpreis und zum Sklavenkauf verwendet.

Glockenmetall

Zum Glockenguss verwendete metallische Legierung aus 77-79% Kupfer, 21-23% Zinn und geringfügig anderen Zusätzen. Diese Legierung war zur Herstellung von Münzen zu unbeständig und fand nur in Notzeiten, vor allem bei Belagerungen, Verwendung. Während der Französischen Revolution wurden Sous-Stücke aus eingeschmolzenem Metall der Kirchenglocken gegossen.

Glockentaler

Bezeichnung einer Serie von sieben Talern, die August der Jüngere, Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel (1635-1666), auf die Befreiung der befestigten Stadt Wolfenbüttel (1643) während des Dreißigjährigen Kriegs in Zellerfeld schlagen ließ. Der Herzog nahm regen Anteil an der Konzeption der Münzen, er soll sogar den einen Typ selbst entworfen haben. Die Vorderseiten der Münzen zeigen das Hüftbild des Herzogs, die Rückseiten Glocken und deren Klöppel in verschiedenen Stadien. In der U...

Gluckhennentaler

Schautaler der Stadt Basel aus dem Jahr 1691 auf die Versöhnung zwischen dem Rat der Stadt und den Bürgern. Die Vs. zeigt die Stadtansicht, die Rs. eine Glucke mit sechs Küken, darunter lateinisch: ALIT ET PROTEGIT (Sie ernährt und beschützt). Die Beschwerde des Rats über Autoritätsverlust und Unregelmäßigkeiten der Verwaltung hatten zuvor zu dem Streit geführt.

Glückstaler

Sammelbezeichnung für Münzen mit dem Motiv der Fortuna als Sinnbild für Glück auf Einfach- und Mehrfachtalern aus der ersten Hälfte des 17. Jh.s. Die Vorliebe für allegorische Darstellungen auf Münzbildern entsprach durchaus dem Zeitgeist des Barock. Die Glücksgöttin ist häufig nach antikem Vorbild auf einer Kugel mit gespanntem Segel dargestellt. Hier einige Beispiele: 1. Eine der frühesten Zeugnisse stellen die mecklenburg-schwerinischen Schautaler und Taler des Herzogs Adolf F...

Glühen

Unter Glühen versteht man das Erhitzen von Metallen bis zu einer bestimmten Temperatur, die vor dem Erreichen des Schmelzpunktes liegt. Danach werden die Metallteile langsam abgekühlt, um Spannungen und Ungleichheiten der Metall-Kristalle zu beseitigen, die vorher durch Walzen, Hämmern und Prägen entstanden sind. Das Metall wird dadurch wieder zu einem gleichmäßig feinen Gefüge, das zur weiteren Verarbeitung besser geeignet ist. In der Münztechnik wu...

Gnacken

Geringhaltige Groschenmünzen aus dem 15./16. Jh., die häufig mit Gegenstempeln zur Abwertung versehen wurden, so z.B. die Würzburger Gnacken, die im Jahr 1496 auf 4 Pfennige gesetzt wurden. Sie wurden in Sachsen, Hessen, von den Grafen von Stolberg und dem Herzog von Braunschweig-Gubenhagen geprägt.

Gnadenpfennige

Keine Münzen, sondern Medaillen aus dem 16./17. Jh., die als Kleinode (z.B. emailliert, mit Ornamenten, Edelsteinen oder Perlen verziert) an Ketten um den Hals getragen wurden. Das Gepräge war meist mit dem Bildnis des Fürsten versehen, der sie Hofgünstlingen, hohen Beamten oder Generälen für Verdienste verliehen hatte. Die Gnadenpfennige sind die Vorläufer der Verdienstmedaillen.

Mainz, Gnadenpfennig des Bischofs Johann Sweickhardt v. Kronenberg

Godless coinage

Englischer Ausdruck für Münzen, deren Gepräge die Schrift Dei Gratia oder deren Abkürzung D.G. (Von Gottes Gnaden) oder V.G.G. vermissen ließen. Das Fehlen des Hinweises auf das Gottesgnadentum verursachte meist einen öffentlichen Skandal, der zur Wiederherstellung der Schrift im folgenden Jahr führte, wie im Fall der kanadischen Münzen König Georgs V. 1911/12. Das Fehlen des Beititels auf britischen Florins von 1849 unter Königin Victoria gab ...

Goetz, Karl

Deutscher Medailleur und Bildhauer, der in seiner etwa 40-jährigen Schaffenszeit ein ungeheuer umfangreiches Medaillenwerk schuf, das im Werk von Gunter W. Kienast "The medals of Karl Goetz" (Bd. 1 Cleveland 1967) und "Goetz II" (Supplementband, Lincoln 1986) dokumentiert ist. Nach seiner Ausbildungs- und Gesellenzeit bei Meister Johannes Dominal in seiner Geburtsstadt Augsburg erweiterte er seit 1895 seine Kenntnisse durch kurze Anstellungen in Dresden, Leipzig, Berlin, Düsseldorf, Utrecht, L...

Gold

Edelmetall mit dem chem. Zeichen Au (vom lateinischen Aurum), der hohen spezifischen Dichte von 19,3 g/cm³ und dem Schmelzpunkt bei 1063° C (Goldpunkt). In der Natur kommt das seltene Metall gediegen als Berggold (meist in Quarz eingelagert), als Wasch- oder Seifengold (ausgewaschen in Flüssen) als Goldstaub oder -körner vor. In Form von Telluriden oder Natriumkomplexsalzen findet sich das größte Goldreservoir im Meerwasser, im Größenwert von ca. 4 mg/ 1000 qm. Es wurde allerdings noch k...

Goldabschläge

Goldgepräge von Stempeln, die für die Prägung von Münzen aus anderen Metallen (Silber, Kupfer) vorgesehen waren. Sie wurden meist für Probe-, Geschenk- oder Sammelzwecke (Neuabschlag) und als Handelsmünzen verwendet. Häufig wurden Talerstempel dazu benutzt, Goldabschläge im Gewicht von Mehrfachdukaten zu schlagen. Auch Stempel von Hellern, Dreiern, Kreuzern oder Pfennigen wurden als Geschenke abgeschlagen. Schon seit dem 18. Jh. wurden solche Stücke als Kuriosa gesammelt. Manchmal sind ...

Goldautomatismus

Der Begriff „Goldautomatismus“ hat seinen Ursprung in der ökonomischen Theorie und beschreibt einen selbstständigen Ausgleichsmechanismus für die Zahlungsbilanz beim Handels- und Kapitalverkehr zwischen Ländern mit Goldwährung.

Die Theorie des Goldautomatismus

Die Theorie des Goldautomatismus beruht auf der Annahme, dass die Wechselkurse bei Goldwährungen nur innerhalb der beiden Goldpunkte flexibel sind. Die Goldmenge wird dabei mit der Geldmenge eines Landes gleichgesetzt. Die Ökono...

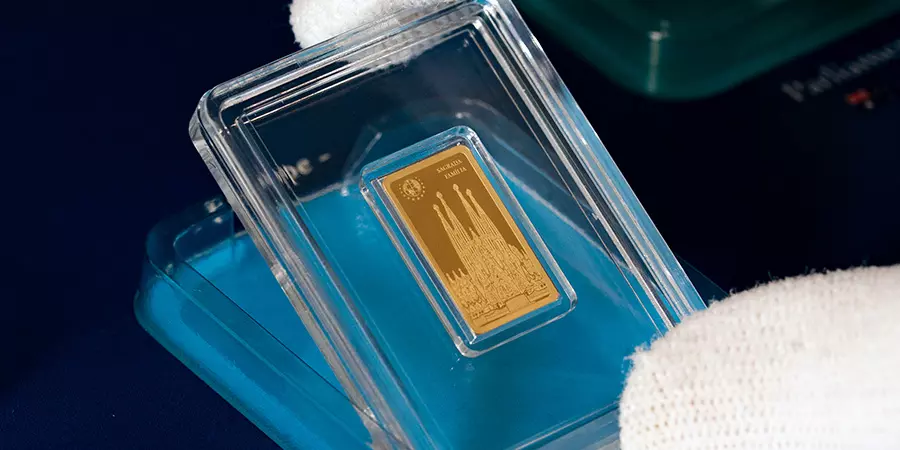

Goldbarren

Quaderförmige Gussbarren aus Feingold, die von den Banken in Gewichten von 10, 50, 100, 250, 500 und 1000 g gehandelt werden.

Goldbrakteaten

1. Die nordischen Goldbrakteaten aus dem 5.-7. Jh. n. Chr., die hauptsächlich in Skandinavien gefunden wurden, stellen kein Zahlungsmittel, sondern dünne Goldbleche mit einseitigen Geprägen dar, die teilweise bis zur Unkenntlichkeit barbarisiert sind. Artur Suhle deutet einige frühe Stücke als barbarische Nachprägungen von römischen Münzen und die späteren figürlichen Darstellungen in Affinität zur nordischen Götterwelt. Die meist aus Dänemark stammenden medaillenförmigen Scheiben ...

Goldbronze

Bezeichnung einer Kupfer-Messing-Legierung mit einem Kupferanteil zwischen 77 und 85%. Ihren Namen verdankt die Legierung ihrem goldähnlichen Aussehen.

Golde

Münzeinheit von Sierra Leone (Westafrika) zu 50 Leones. Sie wurde zum 5. Jahrestag der Unabhängigkeit 1966 eingeführt und selten (als Gedenkmünzen) ausgeprägt. In geringen Auflagen gab es die 1/4-, 1/2-, 1-, 5- und 10-Golde-Stücke in Gold, das Einfachstück und seine Teilstücke auch in Palladium.

Goldene Bulle

Im weiteren Sinne ein Goldsiegel oder mit einem Goldsiegel versehene Urkunde, ausgegeben von Kaisern oder Königen vom Mittelalter bis in die Neuzeit. Die Urkunde beschäftigt sich mit staatsrechtlichen Themen. Im engeren Sinne die Goldene Bulle Karls IV. von 1356 (Reichstage von Nürnberg und Metz), eines der wichtigsten Verfassungsdokumente des Mittelalters, das die Königswahl und die Rechte der Kurfürsten für 450 Jahre festlegt. Dabei wurde allen Kurfürsten offiziell das Recht verliehen, ...

Goldener Reiter

1. Hochwertige Standardgoldmünze der burgundischen Niederlande im 15. Jh., nach dem Münzbild des Herzogs zu Pferde ndl. Gouden Rijder und frz. Cavalier oder Philipp d'or genannt. Sie wurde zwischen 1435 und 1447 in der Regierungszeit des Herzogs Philipp der Gute von Burgund (1419-1467) geprägt. Der Rijder ist zum ersten Mal 1433 für die Grafschaft Flandern und die Herrschaft Mechelen erwähnt und ein Jahr später offiziell in den Niederlanden eingeführt worden. Der Münztyp orientierte sich...

Goldenes Vlies

Einziger Ritterorden des Herzogtums Burgund, der von Philipp dem Guten (1419-1467) im Jahr 1429 gestiftet wurde. Die Ordenszeichen des in den Niederlanden Gouden Vliesen genannten Ordens gehen auf die antike Jason-Sage zurück. Sie bestehen aus einem goldenen Widderfell, das an einer Kette hängt, deren Glieder sich aus Feuersteinen und Feuerstahlen (briquets) zusammensetzen. Durch die Heirat des Erzherzogs Maximilian mit Maria von Burgund (1477), der Erbtochter Karls des Kühnen, ging die Groß...

Goldfuchs

Umgangssprachliche Bezeichnung des goldenen 20-Mark-Stückes des Deutschen Kaiserreichs, das von 1873 bis 1915 geprägt wurde. Dem Münzmaterial der Goldmark war neben 90% Gold 10% Kupfer beigemischt, was den Stücken einen rötlichen Schimmer verlieh.

Goldgehalt

Ebenso wie der Silbergehalt wurde der Goldgehalt früher in Karat gemessen. Bei der Angabe des Feingoldgehalts von Münzen wird dieser heute meist zusätzlich in Promille (Tausendstel) angegeben. Wenn die Feinheit in Karat angegeben wird, gilt Gold mit 24 Karat als reines Gold. Ein Karat entspricht damit 1/24 Anteil Gold, was einem Goldanteil von 41,666 Promille entspricht.

Heute wird der Goldgehalt meist zusätzlich in Promille angegeben: 24 Karat = 1000/1000 fein. Eine Goldmünze, die mit eine...

Goldgulden

Der Goldgulden bezeichnet den Floren und seine Nachahmungen in Deutschland und den Niederlanden. Der Floren leitet sich von der ersten Goldmünze dieser Art aus Florenz, dem Florentiner, ab. Im beginnenden 14. Jahrhundert kamen die Floren nach Deutschland. Die Münzen aus Gold entwickelten sich unter dem Namen Gulden schnell zu einem Hauptzahlungsmittel, vor allem in West- und Süddeutschland.

Nachdem der Kaiser durch die Goldene Bulle das Privileg der Goldprägung an alle Kurfürsten vergeben h...

Goldkernwährung

Bezeichnung einer Goldwährung, deren Währungseinheit an den Wert einer Feingoldmenge gebunden ist. Im Gegensatz zur Goldwährung wird hier aber auf den Umlauf von Goldmünzen verzichtet. Wenn der Notenbank eine größere Menge an Banknoten vorgelegt wurde, musste sie in Goldbarren eingelöst werden können, also durch die Goldreserven der Notenbank gedeckt sein. Die Reichsmarkwährung von 1924 ist ein Beispiel für eine Goldkernwährung.

Goldklausel

Zur Zeit der Metallwährungen konnten Verträge abgeschlossen werden, die es den Vertragspartnern frei stellten, eine Geldschuld in bestimmter Münzsorte zu bezahlen. In Niedersachsen und Preußen war es in einigen Branchen (u.a. Pferdehandel, Landpacht) üblich, mit der Pistole (5-Taler-Goldmünze) zu zahlen. Aufgrund des anfänglichen Misstrauens gegen das aufkommende Papiergeld findet sich in Verträgen vermehrt die Klausel, die Bezahlung "gegen klingende M&uu...

Goldmark

Kein Zahlungsmittel, sondern Rechnungseinheit. Das Gesetz über die Ausprägung von Reichsgoldmünzen vom 4. 12. 1871 schuf die ersten Reichsmünzen: 10- und 20-Markstücke in Gold, wobei gleichzeitig die Rechnungseinheit Mark in 100 Pfennige eingeteilt wurde (Dezimalsystem). Die neuen Reichsgoldmünzen enthielten 3,584 g bzw. 7,168 g Feingold und bestanden aus 90% Gold und 10% Kupfer. Das Münzgesetz 1873 brachte die Reichsgoldwährung. Als dann 1914 die Reichsgoldmünzen aus dem Umlauf gezogen...

Goldparität

Aus der Goldbindung einer Währungseinheit ( Goldstandard) sich ergebende Wertrelation. In Deutschland wurde der Wert einer Goldmünze ab 1881 in der Regel in Mark der Reichsgoldwährung angegeben. Nach dem 2. Weltkrieg bestand für die meisten Währungen eine fiktive Goldparität, die vom Internationalen Währungsfonds in Anlehnung an den Dollar-Goldpreis festgesetzt wurde. Nach der Aufhebung der Umtauschpflicht des Dollars in Gold 1971 und dem Übergang der meis...

Goldpfennig

Im Mittelalter liefen in Mittel- und Nordeuropa eigentlich nur Silbermünzen um. Neben den Goldbrakteaten finden sich auch einige Goldpfennige, die meist speziell an die Fürsten verschenkt oder an die Kirche abgegeben wurden. Es gab Prägungen von weltlichen Herrschern, z.B. von Karl dem Großen, Ludwig dem Frommen und den Kaisern Heinrich II. und Heinrich V. Auch in England ließen König Offa, Ethelred II., Eduard der Bekenner und Heinrich III. Goldpfennige zu Geschenkzwecken prägen. Geistli...

Goldpreisbindung

Ein Eckpfeiler historischer Währungssysteme

Die Goldpreisbindung, auch bekannt als Goldstandard, war über viele Jahrzehnte ein zentrales Element der internationalen Währungspolitik. Dieses System verknüpfte den Wert einer Währung direkt mit einer festgelegten Menge Gold, was weitreichende Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und den Handel hatte.

Geschichte und Funktionsweise der Goldpreisbindung

Die Goldpreisbindung entstand im 19. Jahrhundert und erreichte ihren Höhepunkt in der Zeit ...

Goldpunkt

1. Nach der Theorie des Goldautomatismus (David Ricardo) schwanken die Wechselkurse zweier Länder mit reiner Goldwährung zwischen zwei Goldpunkten nach Angebot und Nachfrage. Wenn es für eines dieser Länder infolge des Ansteigens der Wechselkurse trotz Versand- bzw. Transportkosten günstiger ist, Gold statt Devisen auszuführen, so ist der obere Goldpunkt (Goldausfuhrpunkt) erreicht. Im Ausland steigt nun das Angebot an Gold, die Geldmenge und das Preisniveau, im Inland sinken die Geldmenge...

Goldringe

Im alten Ägypten war der Tauschhandel die Regel. Mit den Erweiterungen des Reichs der 18. Dynastie um die Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. kam Metall ins Reich, das Kaufleute im Handel verwendeten. Es handelt sich um goldene und silberne Ringe und Barren. Die Gegenstände fanden auch Eingang in die Schatzhäuser und Gräber der Pharaonen.

Goldstandard

Bezeichnung eines Währungssystems zweier oder mehrerer Länder mit Goldwährung, mit ungehindertem Export und Import von Gold, ungehinderter Konvertibilität von Geld in Gold und umgekehrt sowie fester Bindung der Geldmenge an Goldreserven. Das System fußt auf der Theorie des Goldautomatismus. Es bestand in Form von Goldkernwährungen zwischen 1881 und 1914.

Goldstaub

Bezeichnung für feines Waschgold in verschiedenen Körnergrößen, das in einigen Kulturen als Zahlungsmittel Verwendung fand. Die Azteken in Mexiko gaben Goldstaub in Federkielen weiter, in Japan wurden die feinen Körner in Papierbeuteln gehandelt. Auch in Indien und auf der malaiischen Halbinsel wurden ähnliche Beutel als Geld verwendet. Die Aschanti und die Baule an der Goldküste Afrikas (Ghana) gewannen das Gold für ihre Goldstaub-Währung aus der Fl...

Goldwährung

Eine Goldwährung liegt vor, wenn die Währungseinheit eines Landes in einer festgelegten Goldmenge ausgedrückt ist. Neben den Goldmünzen können auch Banknoten umlaufen, die von der Notenbank gedeckt sind. Siehe auch Währung.

Goldzertifikate

Staatliches Papiergeld, das von 1865 bis 1928 in den USA in Nominalen bis 10.000 Dollar ausgegeben wurde und in Gold einlösbar war. Eine 1934 hergestellte Auflage mit einem zusätzlichen 100.000-$-Schein gelangte nicht in Umlauf.

Gonggeld

Ähnlich dem Glockengeld wurden in Asien und Afrika prämonetäre Zahlungsmittel in Form von bronzenen Gongs benutzt, am bekanntesten sind wohl die wertvollen birmesischen Kyee-Zee. Die Gongs wurden in unterschiedlichen Formen, Gewichten und Größen gefertigt. In der Regel dienten sie zur Erzeugung von Klängen bei Zeremonien (Zeremonialgeräte) und als Amulette. Eine Geldfunktion im Tauschhandel kann aber keinesfalls ausgeschlossen werden.

Gorgo

Die drei Gorgonen waren grässliche Ungeheuer der Antike mit runden, hässlichen Gesichtern und Schlangen statt Haaren auf dem Kopf. Es handelt sich um die drei Schwestern Sthenno, Euryale und Medusa, letztere wird auch oft als Gorgo (Singular) bezeichnet. Nach der griech. Mythologie gilt die Gorgo als Scheusal, deren Anblick in Stein verwandelt und die von dem Helden Perseus geköpft wurde. Auf antiken griechischen Münzen aus archaischer Zeit und im 5. Jh. ist meist der runde K...

Gorioban

Seltene japanische Goldmünze zu 5 Rio (Halbstück des Oban bzw. Fünffach-Stück des Koban), manchmal auch in der Transkription Gory-Oban. Sie wurde nur während der Tempo-Ära (1837-1843) in ovaler Form mit einem Durchmesser von etwa 90 x 50 mm ausgegeben. Die Goldstücke sind (wie der Koban) mit mehreren Gegenstempeln versehen, im Gegensatz zum Oban aber ohne Beschriftung mit Tusche.

Görlitzer Schekel

Auch „falsche Schekel“, sind Medaillen, die in Nachahmung der Schekel des jüdischen Aufstands (66-70 n. Chr.) zu religiösen Zwecken gefertigt wurden. Die Stücke wurden in Görlitz, aber auch in anderen Wallfahrtsorten vertrieben und sind aus minderwertigen Legierungen, die früheren sind oft aus Bronze gegossen, seit dem 18. Jh. meist aus Zinn und Blei. Sie wurden schon seit dem 16. Jh. hergestellt und als Andenken an Pilger verkauft, die das „Heilige Grab“ in Görlitz oder auch ander...

Görtzsche Notdaler

Bezeichnung des schwedischen Notgelds, das König Karl XII. (1697-1718) während des Nordischen Krieges (1700-1721) von 1715 bis 1719 ausgab. Die Kupfermünzen verdanken ihren Namen dem gottorp-holsteinischen Geheimrat Freiherr Georg Heinrich von Schlitz, genannt von Görtz, der als Finanzberater dem König die Ausgabe von Kreditmünzen vorschlug. Das Kreditgeld sollte das alte Geld ersetzen, das damit dem finanziell zerrütteten Staat zur Verfügung stehen sollte. Um Fälschungen zu vermeiden, ...

Gösgen

Auch Gösken oder clevische Gösgen, wurden am Niederrhein geringhaltige Groschenmünzen zu 6 Pfennig genannt, die Kurfürst Friedrich III. (1688-1701), seit 1701 als König Friedrich I. (1701-1713) von Preußen in Berlin, Magdeburg und Minden prägen ließ. Achtzehn der in großen Mengen umlaufenden Stücke gingen auf den Gute Groschen, also zwölf Gösgen auf den Mariengroschen.

Gosler

Bezeichnung der Scherfe der Stadt Goslar ( Arenkopf) im Wert eines halben Pfennigs. Der Name ging im 16. Jh. auf einige westfälische Kleinmünzen zu einem halben Pfennig über.

Gosseler

Silbermünze der niederländischen Städte Deventer, Campen und Zwolle, die 1543 und 1555 als Einfach- und Doppelstück geschlagen wurde. Die Münzen wurden nach den in großen Mengen umlaufenden Goslarer Mariengroschen benannt. Die Vs. Zeigt die drei Schilde und den Anfangsbuchstaben einer der drei Städte, die Rs. Den Adlerschild auf Blumenkreuz. Der Gosseler wurde etwas geringer als der halbe Stuiver bewertet. Im Jahr 1561 ließen die drei Städte Si...

Gote

Bezeichnung für mittelalterliche Pfennigvielfache, die in Gotland geprägt wurden. Darunter versteht man den Örtug (1320-1450) zu 6 Penningar und danach den Hvid (Witten) zu 4 Penningar.

Gothic Crown

Bezeichnung für einen Typ der englischen Krone (Crown), der unter Königin Victoria 1847 und 1853 im neugotischen Stil mit gotischer Umschrift geprägt wurde. Die Vs. zeigt die Büste der gekrönten Königin, die Rs. das aus vier bekrönten Wappen zusammengesetzte Kreuz. Auch die britischen Florins wurden von 1851 bis 1887 im gotischen Stil ausgegeben.

Gotische Münzen

Die Münzen des ostgermanischen Volks werden unterteilt in ost- und westgotische Münzen und zählen zu den Prägungen der Völkerwanderungszeit. Sowohl die west- als auch die ostgotischen Gepräge zeigen - wenn auch weitgehend vom oströmischen Reich (Byzanz) beeinflusst - eigene charakteristische Züge.

Westgoten, Tremissis von Suinthila (621-631)

Gotischer Dreiecksschild

Frühe Form des Wappenschildes aus der Mitte des 12. Jh.s, mit dem Aufkommen des Wappenwesens im Mittelalter entstanden. Der Schild hatte die Gestalt eines auf die Spitze gestellten, oben abgerundeten Dreiecks. Erst im Laufe des 13. Jh.s bildete sich durch Abflachung oben und durch die Verkürzung der Spitze aus dem gotischen Dreiecksschild allmählich eine Sonderform heraus, der U-förmige spanische Halbrundschild. Beide Formen bestanden nebeneinander, bis im Laufe des 14. Jh.s...

Gouden Crone

Niederländische Bezeichnung für die französische Couronne d'or und deren Nachahmungen.

Gouden Engel

Mittelalterliche Goldmünze von Hennegau und Brabant nach dem Vorbild des französischen Ange d'or. Der Name ist von einem Engel als Schildhalter abgeleitet.

Gouden Leeuw

Niederländische Goldmünzen, die sich an das Gepräge des französischen Lion d'or anlehnen.

Gouden Rijder

Niederländische Bezeichnung für den Franc à cheval und verschiedene niederländische Goldmünzen. Siehe Goldener Reiter

Gouden Schild

Niederländische Bezeichnung für den Ecu d'or au soleil. Siehe auch unter Couronne d'or.

Gouden Willem

Beiname für die goldenen 10-Gulden-Stücke, die mit den Brustbildern der niederländischen Könige Wilhelm I., II. und III. zwischen 1818 und 1889 geprägt wurden, auch Wilhelm d'or oder Goldener Wilhelm genannt.

Gourde

1. Französische Bezeichnung für die zerstückelten Teilstücke der Silbermünzen (meist spanische 8-Reales-Stücke), die auf den Westindischen Inseln Martinique und Guadeloupe im 18./19. Jh. umliefen. Der Name ist vom spanischen "gordo" (dick, groß) abgeleitet und entspricht dem englischen bit oder cut money.2. Währungseinheit von Haiti von 1880 bis heute. 1 Gourde = 100 Centimes. Daneben gilt auch der US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel, die Kursbindung (1$ = 5 Gourdes) ist inzwischen...

Grabfunde

Münzfunde in einem Grab bzw. Gräberfeld oder Grabbezirk sind vor allem für die Archäologie von Bedeutung. Durch das Alter anderer Grabbeigaben kann auf das Alter der Münzen geschlossen werden und umgekehrt.

Grading services

In US-amerikanischen Sammlerkreisen haben sich Gesellschaften, sog. Grading Companies, etabliert, die sich auf die prozentgenaue Bestimmung der Erhaltung von Sammelstücken spezialisiert haben. Da die Preise für Münzen schon bei geringen Erhaltungsunterschieden und Varianten um erhebliche Beträge differieren, waren die Dienste einer von den Anbietern und Käufern unabhängigen Gesellschaft in Sammlerkreisen sehr gefragt. Neben dem Einstufen (engl. Grading) der Erhaltun...

Graf

(ahd. gravo, grafio, mnd. greve, lat. comes, frz. comte); ursprünglich wohl aus der Gefolgschaft eines Königs hervorgegangener Verwalter und Vertreter des Königs in einem bestimmten Gebiet (Grafschaft, Gau) in den Reichen der Angelsachsen, Merowinger und Franken. Den Grafen wird für das verliehene Gebiet (Lehen) neben der Wehrhoheit auch die Rechts-, Finanz- und Verwaltungshoheit in Form von Benefizien verliehen. Unter den Ottonen und Saliern werden die Lehen zunächst faktisch, dann auch vo...

Graf, Urs

Schweizerischer Maler, Graphiker, Kupferstecher und Goldschmied. Er war urkundlich auch an der Münzstätte von Basel beschäftigt (um 1518-1530). Aufgrund der Ähnlichkeit mit seinen Stichen wird ihm der Typ "Madonna mit Kind" zugeschrieben, den die Münzbilder schweizerischer Goldgulden und Dicken aus der Zeit tragen.

Grain

Massegewicht für Edelmetalle und Edelsteine in vielen Staaten, von lat. granum (Korn) abgeleitet. In Frankreich entsprach das Grain (bis 1799) 0,0531 g, als Übergangsgewicht bis 1861 0,0545 g. Im englisch-amerikanischen Troy-Gewichtssystem entspricht das Grain seit dem Jahr 1526 umgerechnet 64,8 mg (0,0648 g). Siehe auch Grän.

Gramo

1. Spanisches Wort für Gramm, auf den kuriosen privaten Goldmünzen von 1889, die Julius Popper auf Feuerland ausbrachte, ist das Gewicht mit 1 GRAMO und 5 GRAMOS angegeben.2. Bolivianische Medaillen zum Gedenken an die Revolution aus dem Jahr 1952 in 900er Gold mit Gewichtsangabe in Gramm. Es gab Stücke mit einem Gewicht von 3 1/2, 7, 14 und 35 Gramos.

Grän

Altes Kleingewicht für Gold, Silber und Juwelen. Der Name leitet sich aus dem lat. granum (Korn) her. Das Gewicht schwankte erheblich, je nach Ort und Zeit. In Frankreich stellte man zu Beginn des 16. Jh.s feine Waagen her, die eine genauere Gewichtsunterteilung in Grain erlaubte. In Deutschland wurde das Karat (9,744 g) als Goldgewicht seit 1524 in 12 Grän unterteilt, das Lot als Silbergewicht in 1/18 Lot. Im Juwelenhandel wird das Karat in 4 Grän zu je 0,05 g unterteilt. Wichtig...

Grande Plaque

Bezeichnung französischer Gros, die auf einem besonders breiten Schrötling geprägt wurden, wie z.B. die in der Mitte des 14. Jh.s von den Herzögen von Lothringen in Nancy geprägten Groschen. Eine Variante des Gros Blanc unter König Charles VII. (1422-1461) aus der Münzstätte Tournai ist ebenfalls auf einem breiteren Schrötling geprägt.

Grano

1. Ursprünglich das kleinste Münzgewicht zu 44,5 mg, das Kaiser Friedrich II. (1189-1250) in der ersten Hälfte des 13. Jh.s als Grano (Grän) oder Acino in Süditalien einführte.

2. Kleine Kupfermünze Süditaliens, die unter König Ferdinando I. von Aragon (1458-1494) in Neapel eingeführt wurde. Das wechselnde Münzbild zeigt auf der Vs. den König oder dessen Initialen, auf der Rs. Wappen oder Kreuz. Der spanische Herrscher Philipp II. ließ als König Filippo II. (1556-1598) in Neapel un...

Grant Memorial

Gedenkmünze zum 100. Geburtstag des siegreichen Oberbefehlshabers im Sezessionskrieg und 18. Präsidenten der USA (1869-1876), Ulysses Simpson Grant. Es gab 1922 einen Gold-Dollar und einen silbernen Halfdollar, beide typengleich: Sie zeigen auf der Vs. das etwas grimmig dargestellte Kopfbild des Präsidenten mit dem Schriftzug ULYSSES S. GRANT, mit und ohne Stern über dem Nachnamen. Auf der Rs. ist unter Silberahornbäumen ein Blockhaus als Geburtshaus Grants in Point Pleasure (Ohio) dargeste...

Graumannscher Fuß

König Friedrich II. erließ am 14. 7. 1750 ein Edikt für die preußische Münzreform, die der Generalmünzdirektor Johann Philipp Graumann ausgearbeitet hatte. Nach ihm ist der Münzfuß, ein 14-Taler- oder 21-Gulden-Fuß (1 süddeutscher Gulden = 2/3 Taler) benannt, der dem preußischen Münzwesen bis ins 19. Jh. zugrunde lag. Demnach waren aus der Kölner Mark Feinsilber (233,856 g) 14 Reichstaler zu schlagen. Der Reichstaler wurde seit den 20er Jahren des 19. Jh.s offiziell auch als Preußi...

Grave

Portugiesische Billonmünze von König Fernando (1367-1383) aus der 2. Hälfte des 14. Jh.s im Wert von 15, später von 7 Soldi. Die Vs. zeigt den Schild, mit F gekrönt, über einer Lanze, die Rs. den Schild zwischen 4 Kastellen.

Gravierte Medaillen

Kleinkunstwerke in Form von dünnen, meist oval geformten Silberplättchen, die mit Ritzungen (wie Kupferstiche) versehen waren. Manchmal wurden die Einritzungen mit schwarzer Farbe ausgefüllt. Sie erlebten im ausgehenden 16. und im beginnenden 17. Jh. In England und den Niederlanden eine Blütezeit, verbunden mit dem Namen des Holländers Simon van de Passe, der häufig in England arbeitete. Da sich die Herstellung nicht zur Reproduktion eignete, sind die Stücke he...

Gravierungen

Münzgravierungen sind aus verschiedenen Gründen vorgenommen worden: Auf Belagerungsmünzen wurde häufig die Geschichte der Belagerung eingraviert, z.B. auf den Landauer Klippen General Mélacs von 1702. Der unbeprägte Rand von Klippen wurde gerne zur Gravierung von Ornamenten und Verzierungen genutzt. Taler- oder Guldenstücke hat man gerne durch Eingravierungen zu (privaten) Gedenkmünzen umgewandelt, z.B. indem man mit eingravierten Daten, Namen oder symbo...

Greenbacks

Volkstümliche Bezeichnung für das in den ersten beiden Jahren im Sezessionskrieg (1861-1865) ausgegebene Papiergeld in Nominalen von 1 bis 1000 Dollar. Die Benennung leitet sich von der grünen Farbe der Rs.n der Noten ab. Die Greenbacks wurden stilbildend für das amerikanische Papiergeld bis heute: Die Bezeichnung hat sich auch als Slang-Ausdruck für alle US-Noten eingebürgert, deren Rs.n in grüner Farbe gedruckt wurden.

Greif

Ursprünglich orientalisches Fabelwesen in Gestalt einer Mischung aus Löwe (Körper) und Adler (Vorderteil). Schon auf Münzen der Antike (Abdera, Phocaia u.a.) kommen Greifen vor. Der schwarz-goldene Greif (schwarzes Vorderteil) spielt seit etwa 1500 in der deutschen Heraldik als Schildhalter des kaiserlichen, später des kaiserlich-österreichischen Wappens eine Rolle. Als Schildhalter des badischen Wappens ist der Greif silberfarbig gestaltet. Auch in Pommern finden sich oft heraldische Grei...

Greschel

Auch Gröschel oder Gröschlein, wurden die süddeutschen 3-Pfennig-Stücke( Dreier) bezeichnet.

Greshamsches Gesetz

Nach dem Finanzberater der Königin Elisabeth I. von England, dem Gründer der Londoner Börse, Sir Thomas Gresham (1519-1579), benanntes Gesetz. Es besagt, dass schlechteres Geld stets das bessere Geld aus dem Umlauf verdrängt. Vorausgesetzt, jemand hat die Wahl, zwei oder mehrere Münzen mit gleichem Nominalwert in Umlauf zu setzen, so wird die betreffende Person in der Regel immer die Münze mit dem geringsten Metallwert zur Zahlung verwenden, die Münze mit dem höchsten Metallwert möglich...

Griechisches Münzwesen

Ältester und neben den römischen Münzen größter Teilbereich der antiken Numismatik. Nach Herodot gelten die Lyder in Kleinasien im späten 7. Jh. v. Chr. als Erfinder der Münze. Es handelte sich um gestempelte Elektronmünzen, die einige Rinder oder viele Schafe wert waren. Es gilt keineswegs als gesichert, dass die ersten Elektronmünzen zur Erleichterung des Handels hergestellt wurden; möglicherweise wurden sie auch vom lydischen König als Geschenke für Kriegsdienste oder andere Loyal...

Griffon

Bezeichnung für verschiedene Gold- und Silbermünzen aus den Niederlanden, nach dem französischen Wort für das Münzbild (frz.: griffon, ndl.: grijpen, dt.: Greif).1. Gold- und Silbermünze des Bistums Lüttich, die unter den Bischöfen Johann von Bayern (1389-1418) und seinem Nachfolger Johann von Heinsberg (1419-1455) geprägt wurde. Die goldenen Griffons d'or wurden auch als Halbstücke mit Greif und Wappen auf der Vs. und einem Kreuz auf der Rs. aus...

Grivenka

Russische Gewichtseinheit, die vom 14. bis 18. Jh. besonders für Edelmetalle und wertvolle Waren (z.B. Pfeffer) benutzt wurde, ähnlich wie die Gewichtsmark( Mark) in Westeuropa. Man unterscheidet die große Grivenka (409,5 g), die einer Gewichtsgrivna und dem späteren russischen Pfund entsprach, von der kleinen Grivenka (204 g), die auch als rubelsche Grivenka bezeichnet wurde. Die Benennung entstand als Verkleinerungsform von Grivna, die sie als Gewichtseinheit im 13./14. Jh. ablöste. Das V...

Grivennik

Bezeichnung des russischen 10-Kopeken-Stücks, das von Peter dem Großen (1682-1725) im Zuge seiner Münzreformen nach westlichem Vorbild um 1700 eingeführt wurde. Seit 1704 taucht auch die Bezeichnung Grivna auf der Münze auf. Die Silbermünze wurde im Laufe des 18. Jh.s zur wichtigsten Umlaufmünze im zaristischen Russland. Der in etwa dem Rubel entsprechende Feingehalt wurde seit 1867 auf 500/1000 gesenkt. Die Sowjetunion übernahm den Grivennik in dieser Le...

Grivna

Bezeichnung für eine Geld-, Gewichts- und Recheneinheit aus dem mittelalterlichen Russland, seit 1704 auch Münzbezeichnung für das 10-Kopeken-Stück (Grivennik). Vermutlich leitet sich der Begriff etymologisch von dem russischen "griva" (Mähne, Halsband) ab und bezeichnete wohl Halsschmuck, der für die ursprüngliche Form von Geld in Altrussland gehalten wird. Am fassbarsten ist noch die Silber-Grivna aus der "münzlosen Zeit" zwischen dem 12. und dem 13. Jh., als in den russischen Teilfür...

Groat

Englische Groschenmünze zu 4 Pence, die schon unter König Edward I. 1279 mit einem Gewicht von 5,77 g eingeführt wurde. Die Ausgabe wurde aber bereits 1286 wieder eingestellt, vermutlich hat man zu den alltäglichen Zahlungen noch kein 4-Pence-Stück benötigt. Eine erfolgreiche Ausgabe erfolgte erst ab der Mitte des 14. Jh. Unter König Edward III. (1327-1377) mit einem Raugewicht von 4,57 g (925/1000 fein). Der in der Folgezeit variantenreiche Haupttyp zeigt auf ...

Grobe Sorten

Auch grobe Münzen bezeichnen Großsilbermünzen, im Gegensatz zu den kleinen Pfennig- oder Scheidemünzen. Die Bezeichnung wurde gelegentlich auch für Groschen, besonders aber für Talermünzen und ihre Mehrfach- und Teilstücke vom 16. bis ins 19. Jh. verwendet. Die groben Sorten wurden nach einem genaueren Münzfuß (in Entsprechung zu ihrem hohen Metallwert) ausgebracht als die kleinen Sorten, die meist als Landmünzen nach einem geringen Münzfuß, oft sogar als Billon- oder Kupfermünzen ...

Groot

Bezeichnung der niederländischen Groschenmünze, die ursprünglich als Nachahmung des französischenGros tournois von Johann II. von Brabant (1294-1312) und Robert von Bethune, Graf von Flandern, um 1302 eingeführt wurde. Der ursprüngliche Typ wich nur in kleinen Einzelheiten von seinem französischen Original ab, sein Raugewicht betrug 4,14 g (956/1000 fein). Aber schon die nachfolgenden Herrscher ließen einen geringhaltigeren Blanc schlagen. Graf Louis de M...

Gros

1. Französische Bezeichnung für den Groschen ( Gros tournois und Gros parisis).2. Französisches Münzgewicht (3,824 g), auch Ternal genannt, nach dem Gewicht von drei Deniers.

Gros heaume

Typ des silbernen Gros, den der französische König Charles VI. (1318-1422) im Jahr 1420 prägen ließ. Der Groschen ist nach dem großen Helm (heaumé = behelmt) über dem Wappenschild auf dem Münzbild benannt. Bischof Jan van Hoorn (1484-1505) gab eine Nachahmung des Typs für das Bistum Lüttich heraus.

Herzogtum Bar, Gros heaumé, Robert (1352-1412)

Gros parisis

Französische Groschenmünze (Gros), die unter König Philipp VI. (1328-1350) eingeführt wurde. Die Groschenmünze war mit einer Bordüre von 15 Lilien umgeben, die ihren Wert von 15 Deniers darstellte. Entsprechend ihrem Wert wog der Pariser Groschen um 1/5 mehr als sein Gegenstück aus Tours (Gros tournois), der im Wert von 12 Deniers tournois ausgegeben wurde. Obwohl der Gros parisis anfänglich umfangreich ausgeprägt wurde, setzte sich das Münzsystem von Tours allmählich durch, das Mün...

Gros tournois

Erste schwere Silbermünze, die der französische König Louis IX. (Ludwig der Heilige, 1226-1270) im Jahr 1266 zum ersten Mal ausprägen ließ. Das Münzbild wurde nach dem Vorbild des Denier tournois geschaffen. Die Vs. zeigt das Châtel tournois mit der Inschrift TVRONVS CIVIS, darum ein Kranz von 12 Lilien, die den Wert von 12 Deniers tournois anzeigten sowie die Beschneidung der Münze am Rand erschwerte. Das Kreuz war vom Namen des Münzherrn umgeben. Damit war erstmals in Silber eine Mün...

Grosch

Bezeichnung des kupfernen 2-Kopeken-Stücks, das unter dem Zaren Peter der Große in den Jahren 1724 und 1727 geprägt wurde. Später änderte sich die Münzbezeichnung des Stücks in "2 Kopeken".

Groschen

Da der Denar (Pfennig) den gestiegenen Anforderungen des Geldumlaufs nicht mehr genügte, entwickelte sich in der 2. Hälfte des 13. Jh.s eine neue Münzsorte, die sich in Europa verbreitete, je nach wirtschaftlicher Anforderung bzw. verbunden mit der Entdeckung neuer Silbervorkommen. Die Benennung der Sorte entwickelte sich aus der lateinischen Bezeichnung grossus (crassus) denarius (dicker Denar). Wenn auch zeitlich nicht das erste Denar-Vielfache (Grosso), so wurde dennoch der französische G...

Groschenkabinett

Bis ins 19. Jh. zeitgenössische Bezeichnung für eine Kleinmünzensammlung.

Großbronze

Numismatischer Begriff zur Unterscheidung der AE-Münzen der römischen Kaiserzeit: Sie werden nach ihrem Umfang in Groß- (ca. 30-36 mm), Mittel- (23-29 mm) und Kleinbronzen (< 23 mm) unterschieden. Unter Großbronzen fallen z.B. Dupondien und Sesterze.

Grossetto

Das Diminutiv (Verkleinerungsform) von Grosso bezeichnet das Halbstück der italienischen Groschenmünzen. Der Ausdruck wurde im 15. Jh. auch zur Bezeichnung des untergewichtigen ganzen Groschens verwendet, so z.B. zur Bezeichnung des venezianischen Grossetto a navigar, der unter den Dogen Giovanni (1485/6) und Agostino Barbarigo (1486-1501) im Raugewicht von 1,44 g (658/1000) für den Handel gemünzt wurde. In dem unter venezianischen Einfluss stehenden Ragusa (heute Dubrovnik)...

Großfürst

Russischer Titel (Velikij knjaz), ursprünglich für den Herrscher des Kiewer Reichs bis zu dessen Untergang im 12. Jh. Im spätmittelalterlichen Moskau führten mehrere Familien den Titel, zu Beginn des 16.Jh.s nur noch die Familie des Moskauer Herrschers, der nach Annahme des Zarentitels 1547 und des Kaisertitels 1721 die Bezeichnung Großfürst weiter führte. Zeitweise hatten auch polnische Könige als Herrscher über Litauen den Titel Großfürs...

Großherzog

Fürstentitel (lat.: Magnus dux), im Rang zwischen Herzog und König, der zum ersten Mal 1569 von Papst Pius V. (1566-1572) an den Gründer der jüngeren Linie der Medici, Herzog Cosimo I. (1536-1574) von Florenz, verliehen wurde. Im Jahr 1575 erkannte Kaiser Maximilian II. den Titel Großherzog von Toskana an, ohne allerdings auf die Oberhoheit des Reichs über die Toskana zu verzichten. Im Jahre 1806 verlieh Napoleon Bonaparte seinem Schwager Joachim Murat den Titel Gr...

Grosso

Bezeichnung für die italienische Münzsorte, die seit dem 12./13. Jh. in unterschiedlichen Gewichten und Werten in vielen ober- und mittelitalienischen Städten ausgegeben wurde. Ihre Gemeinsamkeit besteht darin, dass sie größer sind und auch höher bewertet wurden als der doppelte Denaro, der bis dahin als größtes Silbernominal zur Ausprägung kam. Die italienischen Grossi stellen also ein (variables) Vielfaches des Denaro dar und gelten als Vorläufer des Groschens zu 12 Denari, der in It...

Grosso Romanino

Bezeichnung der Silbermünze des Römischen Senats, die seit der Mitte des 13. Jh.s ausgegeben und im frühen 15. Jh. Durch den päpstlichen Groschen ersetzt wurde. Die ersten Grossi Romanini wurden zwischen 1252 und 1255 im Gewicht von ca. 3,2 g und mit hohem Feingehalt eingeführt. Der Typ zeigt auf der Vs. Die Roma sitzend mit Weltkugel und Palme, Umschrift ROMA CAPVT MVNDI, Rs. Schreitender Löwe mit der Umschrift SENATVS POPVLVSQUE ROMANVS. Später erschienen auc...

Grossone

Zeitgenössische italienische Bezeichnung, die noch bis ins ausgehende 18. Jh. für den Groschen zu 12 Denaren verwendet wurde.

Ferrara, Grossone des Ercole d'Este (1471-1505)

Großpfennige

Der Ausdruck wurde im weiteren Sinne zur Bezeichnung von Vielfachen eines Pfennigs verwendet, beispielsweise des Prager Groschens, des Turnosegroschens usw. Im engeren Sinne versteht man darunter die pommerschen Schillinge, eine Gemeinschaftsprägung der Städte Anklam, Greifswald und Stralsund von 1395 im Wert von sechs lübischen Pfennigen. Dem 2. Münzvertrag von 1428 traten auch die Städte Stettin und Demmin bei, das Feingewicht des Stücks wurde von 1,22 g auf 1,14 g gesenkt. Das Münzbild...

Grosz

Bezeichnung des polnischen Groschens, der in Nachahmung des Prager Groschens unter Kasimir dem Großen (1433-1470) mit einem Gewicht von 3,1 g (842/1000) eingeführt, aber nur in geringen Mengen ausgeprägt wurde. Das Münzbild zeigt den polnischen Adler anstelle des böhmischen Löwen. Allerdings wurden die Halbstücke (Kwatniks oder Polgrosz) später zur wichtigsten Umlaufmünze in Polen. Seit 1923 ist der Grosz die kleine Münzeinheit der aktuellen polnischen Währung. 1 Zloty = 100 Groszy.

Groten

Die Pfennige wurden in den Gebieten um die Unterweser im beginnenden 14. Jh. von niederländischen, westdeutschen und französischen Turnosegroschen( Gros tournois) verdrängt. Diese Groschen wurden in Bremen und Umgebung Groten Turnos genannt. In der Mitte des 14. Jh.s bildete sich die Bremer Gewichtsmark, die in 32 Grote unterteilt wurde. Im Jahr 1423 ließ die Stadt Bremen die ersten Groten mit dem Wappen (Schlüssel) und dem Reichsadler auf dem Münzbild prägen. Die ersten Groten des Erzbis...

Grünspan

Ein giftiges Gemisch basischer Kupferacetate, das sich unter Einwirkung von Säure auf Kupfer und Messing allmählich bildet. So entsteht beispielsweise auf Kupferdächern durch die Einwirkung von Luftsauerstoff und säurehaltigen Schmutzpartikeln über einen längeren Zeitraum Grünspan. Diese Grünspanschicht auf Kupferdächern ist aufgrund ihrer schützenden Wirkung durchaus gewollt. Auch Kupfermünzen nehmen unter solchen Bedingungen die typische Grünfärbung an. Im Gegensatz zu der bei ant...

Guarani

Währungseinheit von Paraguay seit dem 5. Oktober 1943. 1 Guarani = 100 Centimos. Ein Großteil der Münzen ist in Frankreich (Paris) geprägt, viele der hohen Guarani-Werte müssen als Pseudomünzen angesehen werden.

Guelfo

Bezeichnung des 1345 eingeführten Grosso von Florenz mit einem Raugewicht von ca. 2,5 g (956/1000). Die Silbermünze zu 4 Soldi zeigt auf der Vs. Johannes den Täufer sitzend, auf der Rs. die Florentiner Lilie.

Repulik Florenz, Grosso Guelfo

Guilder

Währungseinheit von Surinam, das nach mehr als 300 Jahren niederländischer Herrschaft (Niederländisch Guayana) im Jahr 1975 unabhängig wurde. 1 Guilder (Surinam-Gulden) = 100 Cent.

Guilloche

Muster aus wellenförmig verschlungenen Linien auf Wertpapieren und Briefmarken. Die feinen und regelmäßigen Linien dienen in erster Linie zum Schutz vor Fälschungen, sind gleichzeitig aber auch als Verzierungen gedacht, besonders schön in verschiedenfarbiger Ausführung. Sie werden mit der Guillochiermaschine, einer Präzisionsdruckmaschine, hergestellt. Die Technik stammt von dem amerikanischen Erfinder Asa Spencer.

Guinea

Britische Goldmünze, die unter König Charles II. im Jahr 1663 zu 20 Shillings eingeführt wurde. Wegen der Verschlechterung der Silbermünzen stieg ihr Wert auf 30 Shillings im Jahr 1694. Nach der Münzreform 1696 wurde ihr Wert auf 21 Shillings 6 Pence gesetzt; die endgültige Festlegung auf 21 Shillings im Jahr 1717 fand unter dem königlichen Münzmeister Sir Isaac Newton statt, besser bekannt als Entdecker der Gravitation. 1813 wurde die Guinea zum letzten M...

Guinea-Dukaten

Bezeichnung für dänische und brandenburgische Goldmünzen in Form von Dukaten. Das erbeutete Gold der Kurfürsten von Brandenburg wurde aus der kolonialen Ansiedlung Großfriedrichsburg, die königlich-dänische Ausbeute aus der Festung Christiansborg nach Europa verschifft. Die brandenburgischen Guinea-Dukaten wurden in den Jahren 1682-1696 jährlich in Berlin geprägt. Der Typ zeigt zur Unterscheidung von den anderen Dukaten aus dieser Zeit auf der Rs. ei...

Gulden

1. Siehe Goldgulden, Floren.2. Seit dem Ende des 15. Jh.s entstanden im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation mit dem Guldengroschen oder Guldiner in Silber geprägte Äquivalente des Goldguldens. Die Augsburger Reichsmünzordnung von 1559 brachte einen silbernen Reichsguldiner zu 60 Kreuzern hervor, der in Süddeutschland (Guldenländer) zur wichtigsten Rechnungseinheit wurde, während die norddeutschen Staaten (Talerländer) am Taler festhielten. Der Goldgulden wurde zwar noch vereinzelt ...

Guldengroschen

Als Guldengroschen wird eine historische Währung bezeichnet, die Ende des 15. und im 16. Jahrhundert im Heiligen Römischen Reich geprägt wurde und als Vorgänger des Talers gilt. Eine klare begriffliche Abgrenzung zu anderen historischen Währungseinheiten ist nicht immer leicht. So hat sich im süddeutschen Raum die Bezeichnung Guldiner für die gleichartigen Münzen etabliert, und zu einem späteren Zeitpunkt wurde auch der Reichsguldiner in Franken, Bayern und Schwaben als Guldengroschen b...

Guldentympf

Nach dem Münzpächter Andreas Tympf benannte unterwertige polnische Gulden, die im Wert von 18 Groschen (statt 30) im Umlauf geduldet wurden. Die in Millionenauflagen in den Jahren 1663-1665 geprägten Stücke halfen dem polnischen Staat kurzfristig aus der Geldnot. Die kurz auch Tympfe genannten unterwertigen Stücke fügten aber langfristig gesehen dem polnischen Münzwesen beträchtlichen Schaden zu. Nach ihrem Wert werden sie auch als Achtzehngröscher bezeichnet.

Guldiner

Zeitgenössische österreichische, süddeutsche und schweizerische Bezeichnung für die Großsilbermünzen im Wert eines Goldguldens, im Gegensatz zu den in Mittel- und Norddeutschland ausgeprägten Großsilbermünzen, die als Guldengroschen bezeichnet wurden. Der erste Guldiner wurde unter Erzherzog Sigismund von Tirol 1486 geschlagen. Der Guldiner war die erste Großsilbermünze nördlich der Alpen und markiert münzgeschichtlich den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Mit der Einführung d...

Guldkrone

Dänische Goldmünze, die von König Christian IV. (1588-1648) im Jahr eingeführt wurde. Sie hat den gleichen Wert wie die silberne Krone und zeigt wie diese auf der Rückseite die dänische Königskrone. Am häufigsten wurden bis 1668 Doppelstücke ausgeprägt, die ein Raugewicht von 5,99 g (917/1000 fein) hatten, es gab auch Einfach- und Halbstücke.

Guldridder

Seltene dänische Goldmünze, von König Christian IV. (1588-1648), die nach dem Vorbild des niederländischen Goldenen Reiter zwischen 1611 und 1629 ausgebracht wurde. Ihr Raugewicht betrug 8,99 g (833/1000 fein). Das Münzbild zeigt auf der Vs. das Brustbild des Herrschers, auf der Rs. einen Elefanten.

Gun Money

Bezeichnung für das Notgeld aus dem Metall eingeschmolzener Kanonen und Glocken, das König Jakob II. in den Jahren 1689/90 nach seiner Vertreibung aus England (Glorious Revolution) im bürgerkriegsgeschüttelten irischen Exil anfertigen ließ. Die Stücke, die in Nominalen von der Crown bis zum Sixpence reichten, sollten zur Finanzierung der geplanten Rückeroberung der Königskrone dienen, die jedoch nicht gelang. Bei Erfolg seines Vorhabens versprach er die Rückerstattung des Geldes in Ster...

Gusskönig

Bezeichnung eines Metallstücks, wenn es nach dem Guss aus der Form entnommen wird; in früherer Zeit also in Barrenform, der der Form des Tiegelbodens entsprach (meist oben flach, unten konvex).

Gute Groschen